{source}

<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<script type="text/javascript">var jd_union_pid="1053567411";var jd_union_euid="";</script><script type="text/javascript" src="//ads-union.jd.com/static/js/union.js"></script>

{/source}

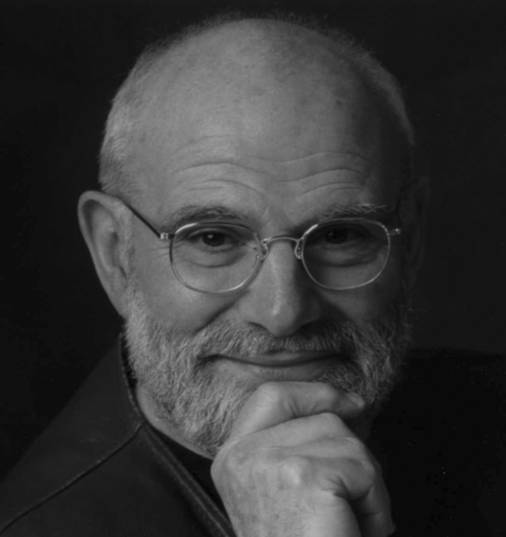

今天我们来介绍一位奇人,他既是杰出的神经病学专家,也是闻名全球的畅销书作家,在医学和文学领域均享有盛誉。毕业于牛津大学皇后学院,哥伦比亚大学的临床神经科教授奥利弗•萨克斯Oliver Sacks(1933-2015)

——

他是美国艺术和文学学会的会员、纽约科学研究院研究员,是英国牛津大学、加拿大女王大学、美国乔治敦大学等多所名校的荣誉博士,也是古根汉学术奖获得者,还被英国女王授予大英帝国勋章。他常年为《纽约客》、《纽约时报•书评周刊》的专栏供稿,是《纽约时报》畅销书排行榜上的常胜作家。

他说,“我在解剖学、心理学和生物学中得到了很多智慧,在检查病人的过程中,我也获得了人生的智慧,医学叙事几乎绝迹,而我成了一个说故事的人。”

J.K罗琳这样评价他:“伟大、仁爱、鼓舞人心的奥利弗•萨克斯去世了。他近来写道:‘每个人都注定要成为独一无二的自己,去寻找他自己的道路,过他自己的人生,赴他自己的死亡。’他度过了幸福的一生。”

下面我们来看看这位很酷的医学教授来讲讲他那神奇的成长故事——

年轻时的萨克斯博士

1

牛津的学生一般会在学习三年后参加最终考试。我留校做研究,第一次感到自己在牛津孑然一身,因为几乎所有的同期同学都离校了。我获得西奥多·威廉斯奖学金后,解剖学系提出给我一份研究工作,尽管我很敬仰德高望重又平易近人的解剖学教授威尔弗里德·勒格罗·克拉克,但还是拒绝了这份工作。

勒格罗·克拉克是个很棒的教师,他从演化角度描述了人类解剖学的全部内容,当时,他因为参与揭露皮尔当人的骗局而名闻天下。但我拒绝了他的邀请,原因是我当时迷上了有关医学史的一系列生动讲座,主讲人是大学的人类营养学副教授H.M. 辛克莱。

我一直喜爱历史,哪怕在整日钻研化学的少年时代,我也很想了解那些化学家的生平和性格,以及与新发现或新理论相伴的争议和冲突。我希望看到化学逐渐成为一项人类事业的具体过程。如今,辛克莱的讲座则生动再现了生理学史和生理学家的思想和个性。

我的朋友们,甚至我在王后学院的导师都觉得我的选择可能是个错误,也都警告和劝阻过我。我虽然听过有关辛克莱的传闻——没有什么太具体的指摘,只是说他为人“怪异”,在大学里独来独往;还有谣言说大学准备关闭他的实验室——但这些都没有吓住我。

我一开始在人类营养学实验室(LHN)工作,就意识到自己真的错了。辛克莱的学问,至少历史知识非常渊博,他指导我做的工作,在那以前我只是隐约听说过。那是一种人称“姜汁酒中毒性麻痹”的病症,在美国实施禁酒令期间曾导致后果严重的神经损伤。当时的酒徒无法经由合法渠道购买酒精,转而饮用一种牙买加姜汁酒的高浓度酒精提取液,这东西当时是一种随处可得的“神经补品”。在发现这种饮品可能被滥用之后,政府责成相关部门在其中加入一种味道难闻的化合物三邻甲苯磷酸酯(TOCP)。但这并没有让酒徒断了念想,人们很快发现,TOCP 尽管作用缓慢,实际上却是一种严重的神经毒剂。到这一点大白于天下之时,已有逾5 万美国人饱受不可逆的神经损伤之苦。身染此病的人表现出明显的手臂和双腿麻痹,并发展出一种非常容易辨认的怪异步态——“姜汁酒步态”。

当时仍不清楚TOCP具体是如何导致神经损伤的,但有人认为神经髓鞘受其影响尤为严重,辛克莱说目前尚无针对性疗法。他要求我做出这种疾病的动物模型。出于对无脊椎动物的热爱,我立即就想到了蚯蚓:它们有巨大的有髓神经纤维,在受伤或受到惊吓时能够突然卷起身子。研究这些神经纤维相对容易,想要多少蚯蚓都不是问题。我觉得除了蚯蚓之外,还可用鸡和青蛙作为补充样本。

我们讨论过这个计划后,辛克莱就把自己藏进摆满书籍的办公室里,从此拒不见人——不仅我见不到他,人类营养学实验室的任何人都别想见到他。其他研究人员都是老手了,他们乐得无人打扰,可以自由行事,和他们相反,我是个新手,迫切需要建议和指导;我试图去见见辛克莱,但试过五六次后才明白这根本就是徒劳。

工作从一开始就非常糟糕。我不知道TOCP的浓度该当如何,用哪种介质来施药,或者是否该用甜味剂来掩盖它的苦味。蚯蚓和青蛙起初拒绝我调制的TOCP食物。鸡似乎是饥不择食的动物——那可不是个赏心悦目的场面。尽管它们狼吞虎咽、乱啄乱叫,我却慢慢喜欢上了这群鸡,为它们的聒噪和活力略感自豪,也欣赏它们鲜明的举止和性格。几个星期之后,TOCP生效了,鸡腿开始变得虚弱。这时候,考虑到TOCP可能具有和神经毒气相似的作用(神经毒气会干扰神经递质乙酰胆碱),我给半瘫痪的半数鸡施用了抗胆碱药物作为解毒剂。我错误地判断了剂量,把它们都药死了。与此同时,未服用解毒剂的母鸡越来越虚弱,那场景简直让我目不忍睹。最后,我看到自己最喜欢的母鸡——它没有名字,只有4304 这个编号,是只异常温顺、性情温和的母鸡——两腿麻痹,瘫在地上,可怜巴巴地叫着。研究到此为止,我的折磨也终于结束了。我(用氯仿)结束它的生命后,发现它的周围神经髓鞘和脊髓的神经轴突受损,和为人类患者尸检时所看到的一样。

我还发现TOCP 消除了蚯蚓突然卷起的反射,但没有影响它们的其他运动。TOCP 损伤了它们的有髓神经纤维,但未伤及无髓神经。但我觉得我的研究总的来说是一次失败,我再也无望成为一名研究科学家了。我写了一篇生动翔实、颇带个人色彩的工作报告,希望借此把整个不幸的片段彻底从脑海中删除。

这一经历让我意志消沉,形单影只,因为我所有的朋友都离开了大学,我觉得自己陷入了一种绝望状态,安静沉默,却又不知为何焦虑不安。我只能靠运动来缓解这种痛苦,因而每天傍晚都会沿着伊希斯河的纤道长跑。跑一个小时左右,我会跳进河里游泳,然后湿淋淋地打着寒战跑回自己在基督堂学院对面的小宿舍。我会狼吞虎咽地吃下冰凉的晚餐(我再也受不了吃鸡肉了),然后一直写作到深夜。这些题为《睡前酒》(Nightcaps)的作品狂热、做作,想要装作某种哲学却不得要领,试图探讨人生或鼓励自己继续前进。

2

我在王后学院的导师曾警告我不要为辛克莱工作,他了解我的情况后(这让我既惊讶又欣慰;要知道我连他是否还记得有我这么一个人都没多大把握),向我父母表达了他的关注。他们双方共同决定,我需要走出牛津,去一个友善而合作的社区,从早到晚从事繁重的体力活儿。我父母认为以色列的集体农庄非常合适,我也很喜欢这个主意,尽管我本人全无宗教或犹太复国主义的感情。就这样,我动身前往海法附近的一个“盎格鲁-撒克逊”集体农庄艾因哈硕菲特,那里的人会说英语,大家希望我能在那里学一口流利的希伯来语。

我在集体农庄度过了1955年的夏天。他们让我选择在苗圃或鸡舍工作。我那时对鸡充满恐惧,就选择了苗圃。天还没亮我们就起床了,很多人一起吃公共早餐,然后开始工作。

每餐都有大碗大碗的碎肝让我备感惊讶,连早餐也吃。集体农庄里没有牛,我不明白单凭他们养的鸡如何能供得上我们每天消耗的大约100磅碎肝。我的询问引来一片笑声,这才得知我以为的碎肝其实是切碎了的茄子,这种东西我在英国可从来没尝过。

我和那里的每个人相处得都很和睦,至少都能聊上几句,却没有关系亲密的人。集体农庄里的人都是全家上阵的,更准确地说,他们组成了一个超级大家庭,其中所有的父母照看着所有的孩子。我孤身一人,无意在以色列成家立业(而我的很多表亲都准备这样做),这让我很是与众不同。我不擅长闲聊,因此,尽管我曾在为移民开设的希伯来语学校里进行了浸淫式强化培训,我的希伯来语还是进展甚缓。到农场后的第十个星期,我突然就能听懂以及说出希伯来短语了。艰苦劳作,以及生活在友好而善解人意的人群中间,对在辛克莱的实验室里孑然一身、闭目塞听地受了数月寂寞折磨的我来说,无疑是一剂解忧良药。

集体农庄的日子对我的身体也大有好处;我初到农庄的时候脸色苍白,病怏怏的有约250 磅体重,但3 个月后离开农庄时,体重减轻了近60 磅,从更深层次的意义上说,我对自己的身体感觉更轻盈自在了。

离开集体农庄之后,我在以色列的其他地方旅行了数周,感知一下这个年轻而充满理想主义,却被四面夹击的国家。以往在逾越节上说起犹太人走出埃及,我们总是会说:“明年耶路撒冷见。”如今,我终于看到了所罗门王的城市,他在基督诞生1000 年以前便在那里建造了自己的神庙。但耶路撒冷当时被分成了两半,无法进入老城。

我还游历了以色列的其他地方:我热爱的海法老港、特拉维夫,以及内盖夫的铜矿,据称那是所罗门王的矿藏。我一直为在书中读到的犹太教的灵学而痴迷——特别是它的创世神话部分——这让我的第一次采法特游历有了些许朝圣的意味,16世纪,伟大的艾萨克·卢里亚曾在那里生活,传授自己的教义。

后来我又去了此程真正的目的地——红海。当时埃拉特的人口不过数百人,市内的建筑多半是帐篷和棚屋(如今那里的海岸区耸立着光彩夺目的饭店,人口也达到了5万人)。我整日潜水,还平生第一次尝试了深潜,当时的深潜还相当原始落后。(几年后我在美国加州获得潜水证书时,深潜已经容易得多,也现代化得多了。)

和在牛津入学时一样,我再次怀疑起自己是否真的想成为一名医生。我对神经生理学非常感兴趣,但也热爱海洋生物学,特别是海洋无脊椎动物。有没有可能将二者结合起来,比如说研究无脊椎动物神经生理学,特别是无脊椎动物中的天才——那些头足类动物的神经系统和行为学呢?

我巴不得在埃拉特度过余生,整日游泳、浮潜、深潜,研究海洋生物学和无脊椎动物神经生理学。但我的父母有点不耐烦了,我在以色列闲逛了太长时间,现在已经“治愈”了,应及时回到医学上去,开始临床工作,在伦敦接诊了。但我还有一件事要做——这事儿在此之前一直是个禁区。我觉得自己已经22 岁了,英俊、肤色健康、身材苗条,但还是个处男。

3

我和埃里克去过阿姆斯特丹几回;我们喜欢那里的博物馆和音乐厅(我在那里第一次听到了本杰明·布里顿的《彼得·格赖姆斯》,是用荷兰语演唱的)。我们喜欢两岸林立着阶梯状高大建筑的运河,古老的霍特斯植物园和美丽的17 世纪葡萄牙犹太人会堂,伦勃朗广场上的露天咖啡厅,街上可以现买现吃的新鲜鲱鱼,还有在这个城市并不多见的友善开放的氛围。

但现在,刚刚游历过红海的我决定独自去阿姆斯特丹,我想在那里迷失自己——具体而言,是想摆脱处男身份。但该怎么做呢?世上可没有一本关于这个主题的教科书。或许我需要喝一杯,哦不,喝好几杯,才能缓解我的羞涩、焦虑,润滑一下大脑中负责语言表达的额叶。

沃尔姆斯街靠近火车站的地方有个非常宜人的酒吧,埃里克和我经常在那里小酌几杯。但我现在一个人喝得很凶——要想有荷兰人的勇气,就得喝荷兰的杜松子酒。我一直喝到整个酒吧看起来虚虚实实,声音听来也忽大忽小。一直到站起身来,我才发现自己东倒西歪地站不稳,连酒保都一直对我说“够了!够了!”的地步,他还问我回饭店的路上是否需要帮忙。我说不用,我的饭店就在街对面,然后就蹒跚而去。

我一定是醉死过去了,因为第二天早上醒来时,我不是睡在自己的床上,而是在别人家。空气中飘荡着煮咖啡的亲切味道,随后主人就出现了,我的救星身着晨褛,两手各端着一杯咖啡。

他说,他见到我酩酊大醉地倒在排水沟里,就把我带回家了……还睡了我。“还不错吧?”我问道。

“的确。”他答道。很不错——但他觉得很遗憾,我当时醉得不省人事,没能好好享受。

我们吃早餐时又聊了一会儿——关于我的性恐惧和压抑,以及英国可怕而危险的气氛,同性恋行为在那里被视作犯罪。在阿姆斯特丹就大不一样了,他说。成年人之间自愿的同性恋行为是为公众接纳的,并非违法,也不被视为应受到谴责的病态行为。男同性恋可以在很多酒吧、咖啡馆和俱乐部结识同道(我此前从未听过“男同性恋”这种说法)。他很愿意带我去见见这些人,或者干脆把他们的名字和住处给我,让我自行方便。

他突然正色对我说:“完全不需要酩酊大醉,不省人事,倒在排水沟里。这种做法糟透了,还很危险。以后别再这样了。”

我们说话时,我心下一宽,不禁哭出了声,那种出于自责的巨大包袱,被卸了下来,感觉一下子轻了很多。

医学界的桂冠诗人,文学界的临床专家,《纽约客》专栏作家,脑神经科权威医生,奥利弗·萨克斯生前亲笔自传——

{source}

<!-- You can place html anywhere within the source tags -->

<script type="text/javascript">var jd_union_pid="1053567411";var jd_union_euid="";</script><script type="text/javascript" src="//ads-union.jd.com/static/js/union.js"></script>

{/source}

中文

中文

English

English